НАДЕЖДА РУССКОЙ МОДЫ

Глава из книги В. Вульф и С. Чеботарь

Сто лет назад ее имя для любой уважающей себя российской модницы значило столько же, столько названия ведущих парижских модных домов: стиль, роскошь, безупречный вкус и необыкновенную красоту. Ее модели вызывали восхищение в Европе – и не только в великосветских салонах, но и у знаменитых парижских кутюрье. В России она считалась основательницей новой пролетарской моды – и на долгие годы была забыта так же, как и пропагандистские идеи о «прозодежде» и унифицированном коммунистическом быте. За свою жизнь Ламанова шила для всех – от монархов до крестьян, и каждое ее творение было настоящим произведением искусства…

Надежда Ламанова родилась 14 декабря 1861 года в деревне ШузиловоШутилово Нижегородской губернии. Она была старшим ребенком в семье полковника Петра Михайловича Ламанова, потомственного дворянина из старинного, но обедневшего рода, и его супруги Надежды Александровны. Семья была дружная и крепкая, хотя и с небольшим достатком, и вслед за Надей появились на свет еще четыре дочери. Вскоре после рождения младшей Надежда Александровна скончалась от чахоткиИнформация проверяется.

Надежда Ламанова родилась 14 декабря 1861 года в деревне ШузиловоШутилово Нижегородской губернии. Она была старшим ребенком в семье полковника Петра Михайловича Ламанова, потомственного дворянина из старинного, но обедневшего рода, и его супруги Надежды Александровны. Семья была дружная и крепкая, хотя и с небольшим достатком, и вслед за Надей появились на свет еще четыре дочери. Вскоре после рождения младшей Надежда Александровна скончалась от чахоткиИнформация проверяется.

Едва окончив местную гимназию, Надежда Петровна решилась уехать из родного дома в Москву: семья после смерти старшего брата отца, оставившего огромные долги, была на грани разорения, а надо было ставить на ноги младших сестер. Вскоре скончался и Петр Михайлович: оставшееся после него небольшое имение было обременено долгами и почти не приносило дохода, так что рассчитывать Надя могла только на свои силы – ей надо было не только самой выбиться в люди, но и содержать сестер.

В то время у благородной девушки был небольшой выбор профессийНадежда Петровна пишет о своем выборе в автобиографии: гувернантка, компаньонка или швея. Только последняя профессия не была связана с услужением, только она обещала в будущем самостоятельность – и Надя Ламанова выбрала ее. Два года она проучилась в школе кройки и шитья у Ольги Суворовой, а в 1879 году поступила на место моделистки (закройщицы) в известную мастерскую мадам Войткевич. (Прим. публ.: Во всех других документах, в том числе и в трудовом списке, Ламанова указывает другие даты: 1883 год – школа кройки Суворовой, 1884–1885 – работа в мастерской Войткевич.) Уже скоро московские модницы из уст в уста передавали рассказы о новой мастерице – она измучает примерками, затиранит указаниями, но зато сошьет платье словно из Парижа!

Сама Ламанова, кстати, не считала это комплиментом: она не признавала слепого следования парижским образцам. Мода дает силуэт, фасон – но этот фасон подходит далеко не каждой! Надежда Петровна была убеждена, что платье должно не столько отражать модные тенденции, сколько выражать личность самой женщины. И, прежде чем начать думать о платье, дотошно выясняла у заказчицы, для чего ей нужен наряд, что она собирается в нем делать и что она при этом хочет ощущать. Если клиентка приходила с просьбой сшить «как в журнале», Ламанова устраивала ей яростную отповедь – и после долгих нотаций заказчица получала платье совершенно не похожее на модную картинку, но зато исключительно подходящее именно ей. Мадам Войткевич получала немало жалоб на чересчур самовольную моделистку, но еще больше в ее адрес было похвал.

Неудивительно, что скоро Надежде Петровне надоели постоянные споры с хозяйкой мастерской, и она решила начать самостоятельную работу. Ее сбережений хватило на то, чтобы в 1885 году открыть скромную мастерскую под вывеской «Н.П. Ламанова». А вскоре она выходит замуж за молодого красавца юриста Андрея Павловича Каютова. Правда, в то время он больше был известен как актер любитель, выступающий под псевдонимом Вронский – на сцене он не без таланта играл роли коварных соблазнителей, однако на самом деле был очень добр, слегка простодушен и по дворянски порядочен. По легенде, познакомились они в ателье Ламановой, куда Каютов сопровождал свою любовницу Гликерию Николаевну Федотову (1846—1925), тогдашнюю приму Малого театра, но, едва взглянув на хозяйку ателье, влюбился в нее без памяти. Впрочем, с Федотовой он не только сам остался в дружеских отношениях, но и добился того, чтобы Надежда стала для актрисы близкой подругой. Творческая театральная среда, в которую ввел Каютов свою жену, не только дала Ламановой новых клиентов, но и во многом определила ее дальнейшую жизнь. Например, среди ближайших друзей ее мужа был двоюродный брат городского головы, начинающий актер Константин Алексеев (прославившийся под творческим псевдонимом Станиславский) – с ним Ламанова будет сотрудничать много лет. Сам Каютов со временем дослужился до поста управляющего московским отделением знаменитого страхового общества «Россия». С Надеждой Петровной они прожили в любви и счастье до самой его смерти в 1931 году. Детей у них не было – их заменили сестры Надежды Петровны, племянницы и ее ученицы, уважительно называвшие ее «мама Надя».

Вторая половина 1890-х.

1902-1903 гг.

При финансовой и моральной поддержке мужа Надежда Ламанова (на вывеске из соображений престижа осталась ее девичья фамилия) решила расширить свое дело. Она съездила в Париж, где училась секретам мастерства у самых известных кутюрье того времени, а вернувшись, открыла на Тверском бульваре свой салон, который быстро стал самым известным в Москве. Здесь одевались светские дамы – Шереметевы, Гагарины, Долгорукие – знаменитые красавицы, известные актрисы, супруги московских банкиров, адвокатов и промышленников. Высочайшее качество работы, неукротимая фантазия, уникальность каждого туалета и безупречное чувство стиля делали наряды от Ламановой настоящими произведениями искусства, носить которые считали за честь самые привередливые светские львицы. Ламанова была не просто портнихой, не просто модельером – она была настоящим творцом, умевшим согласовывать одежду с образом человека, с его внешностью и – самое главное – с его внутренними особенностями: темпераментом, манерой держаться, характером… Она знала, что нужно каждой клиентке: кто ценит сдержанную элегантность, кому нужна изысканная роскошь, а кому требуется яркость и выразительность.

Подобно скульптору или живописцу, прежде чем приступить к работе, она долго изучала будущую «натуру» – свою клиентку. Она творила свои платья методом «наколки» – драпируя метры ткани прямо на теле заказчицы и закалывая их десятками булавок, добиваясь гармонии пропорций платья и фигуры. Каждая ее работа была настоящим произведением искусства, где сочетались каноны парижской моды, отточенные формы и уникальный декор. Вопреки ожиданиям и даже требованиям клиенток, сама Надежда Петровна никогда не шила: по ее искреннему убеждению, архитектор, сотворивший эскиз здания, не должен лично класть кирпичи. «Я не люблю ковыряться с иглой, – заявляла она. – Мое дело – создавать образ, как я его вижу, а для шитья у меня есть помощницы».

Мягкая и дружелюбная в личном общении, в своей мастерской Надежда Петровна была настоящим тираном: она могла выгнать из мастерской любую клиентку, невзирая на деньги и титулы, если та пыталась навязать Ламановой свое мнение, строго отчитать любую за неправильное поведение или отсутствие терпения на примерке. Могла командовать, как генерал новобранцами, самыми титулованными и уважаемыми женщинами страны – но они, жалуясь дома на жестокое обращение и на усталость после многочасовых примерок, ни за что бы не променяли салон Надежды Ламановой на какой нибудь другой. Даже работницы мастерской Ламановой, которых она держала в ежовых рукавицах, всеми силами старались сохранить свое место. И дело было не в том, что после пятнадцати лет службы они получали за счет Надежды Петровны полное приданое, и не в том, что работниц салона Ламановой брали с распростертыми объятиями в любую мастерскую обеих столиц на большее жалование, – они искренне любили Надежду Петровну, умевшую быть не только строгой и суровой, но и любящей, понимающей и по матерински заботливой и доброй.

Врожденное чутье, талант и постоянное совершенствование профессиональных навыков привели к тому, что авторитет ламановской мастерской стал непререкаемым. Престиж салона был подтвержден еще и тем, что в 1890-х годах Надежда Петровна была удостоена почетного звания «Поставщик Ее императорского величества». Надо понимать, что звание это было скорее почетным, чем фактическимв случае Ламановой - фактическим, имеется переписка с камер-фрау императрицы: далеко не все, кто имел на своей вывеске высочайший титул, действительно поставляли свою продукцию императорской семье. Звание (и соответствующие привилегии) давали за многолетние успехи в бизнесе в целях поощрения отечественного производства. Но Надежде Петровне действительно было чем гордиться: в ее платьях ходила вся московская элита, и даже многие петербургские модницы не ленились, приезжая в старую столицу, тратить многие часы на примерки у Ламановой. Известно, что императорскую семью обшивали в мастерской Августа Бризака (Бриссака) – мадам Бризак, специализировавшаяся на парижских моделях, была настоящей царицей петербургской моды. А в Москве это место занимала Надежда Петровна Ламанова. Ее платья носили фрейлины императорского двора, супруга московского генерал губернатора Великая Княгиня Елизавета Федоровна (между прочим, сестра императрицы) и морганатическая супруга Великого Князя Михаила Александровича (второго в очереди наследования престола – а в будущем фактически последнего российского императора) Наталья Сергеевна Шереметевская Вульферт Брасова.

Ламанова же шила приданое для юной великой Великой Княжны Марии Павловны (в будущем владелицы Модного дома «Китмир»), выходящей замуж за шведского принца. Несколько платьев работы Надежды Ламановой сейчас хранятся в Эрмитаже в составе коллекции туалетов последних российских императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. В 1902–1903 гг. Ламанова с успехом участвовала в Первой международной выставке исторических и современных костюмов в Таврическом дворце в Петербурге, принимала участие и в создании костюмов к знаменитому «русскому балу», прошедшему в Зимнем дворце в феврале 1903 года.

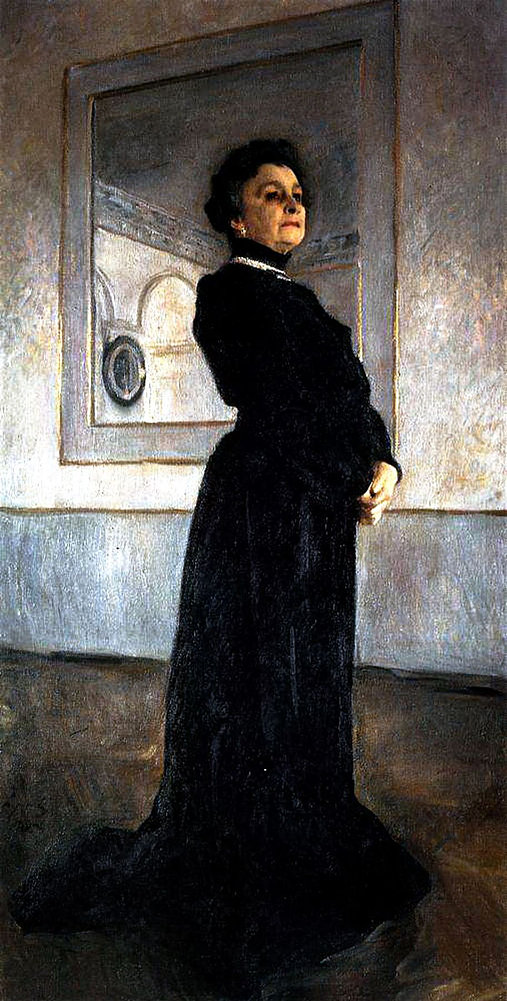

В платьях Ламановой сочетались классическая простота и уникальная фантазия, русский дух и последние парижские веяния, элитарность и вневременная красота. Княгиня Варвара Долгорукая называла в своих воспоминаниях Ламанову «русским гением элегантности»: «Мы ею гордились. Никто не мог сравниться с нею, безусловно, даже и среди больших французских Домов моды». У Надежды Петровны одевались самые известные красавицы России – Вера Холодная, Ольга Гзовская, Вера Коралли, «королева танго» Эльза Крюгер и заезжая мировая знаменитость, оперная певица Лина КавальериИнформация проверяется. В платьях от Ламановой известные женщины изображены на портретах великих художников, например, актриса Мария Ермолова на знаменитом портрете Серова или Евфимия Павловна Рябушинская Носова на портрете Константина Сомова. А Марина Цветаева рифмовала Произведение «Полотерская»: «Та богиня – мраморная, Нарядить – от Ламановой»…

Сделав карьеру великосветской портнихи, Ламанова параллельно становится еще и театральным художником. В 1901 году ее верный друг, Константин Сергеевич Станиславский, приглашает ее создавать костюмы для спектаклей Московского Художественного театра – он хотел, чтобы публика по костюму актрисы легко могла отличить даму из высшего общества от представительницы полусвета. С тех пор и до конца своих дней Ламанова сотрудничает с МХТ, делая костюмы почти для всех спектаклей. Вершиной ее творчества были костюмы для «Анны Карениной» – несколько десятков роскошнейших туалетов для персонажей любого положения и в любом душевном состоянии. Станиславский ценил ее дар очень высоко, называя Ламанову «наша драгоценная, незаменимая, гениальная, Шаляпин в своем деле». ВспоминаютВоспоминания Марии Осиповны Кнебель, что после спектакля он «вставал со своего режиссерского места и шел через весь зал навстречу Н.П. Ламановой и целовал ей руки, благодаря за блестящее выполнение костюмов. И тут же он говорил нам, молодежи, что Надежда Петровна Ламанова считает себя хорошей закройщицей, но на самом же деле она – великий художник костюма; как скульптор, она знает анатомию и умеет великолепно приспособить тело актера к телу образа». Костюмы Ламановой были необычны тем, что они не просто дополняли персонаж актера, но словно играли вместе с ним, наравне с актером создавая требуемый образ, – именно это качество больше всего ценил Станиславский, известный своей дотошностью относительно всего, что составляет актерскую игру.

Мастерская Н. Ламановой, 1912-1913 гг.

В начале XX века слава Надежды Ламановой достигла Европы: в 1902 году она впервые принимает участие в парижской выставке, и сразу же все ее работы скупилИнформация проверяется сам Чарльз Ворт – самое громкое имя мировой моды, одевавший все европейские королевские дворы. С тех пор она не раз демонстрировала свои туалеты за рубежом, и каждый раз с неизменным успехом. Неудивительно, что когда знаменитый кутюрье Поль Пуаре привез в Россию свою коллекцию в ориентальном стиле, навеянную костюмами Бакста для дягилевских антреприз, ее демонстрация проходила именно в доме у Надежды Ламановой – самой знаменитой российской портнихи. Модельеры быстро нашли общий язык: оба они были новаторами в области моды, и у них было много точек соприкосновения. Ламанова первой в России оценила идеи Пуаре, начав шить туалеты, к которым не требовался корсет — туники и платья в стиле «неогрек». Их дружба продолжалась многие годы. Через много лет Пуаре вспоминал о ней: «Ламанова была выдающейся портнихой и в то же время стала моей дорогой подругой. Это она мне открыла очарование Москвы – этих драгоценных ворот в Азию. Она и сейчас мне видится на фоне икон Кремля, куполов собора Василия Блаженного, прекрасной коллекции картин господина Щукина».

Клиентки Надежды Петровны, вероятно, были бы весьма удивлены тем, какой мягкой и добросердечной может быть их «швейный тиран» вне стен своей мастерской. В ее доме на Тверском бульваре часто собирались гости – Надежда Петровна была очень гостеприимной хозяйкой, хлебосольной и общительной. Она прекрасно разбиралась в искусстве и литературе, была способна беседовать с актерами, художниками и режиссерами, приходившими в ее дом, о волновавших их вещах, и в то же время она вызывала у них уважение как своим талантом, так и собственным мнением по любому вопросу, которое она готова была аргументированно отстаивать. Валентин Серов, знаменитейший художник, был близким другом Ламановой – к пятидесятилетию Надежды Петровны он начал рисовать ее портрет: мелом, углем и сангиной на картоне. Портрет не был закончен – вернувшись домой после последнего сеанса, Серов скончался от сердечного приступа.

Среди ее подруг была и известная меценатка, княгиня миллионерша Евгения Федоровна Шаховская Глебова Стрешнева, последняя владелица знаменитой подмосковной усадьбы Глебово Стрешнево (оно же Покровское Стрешнево – путаница происходит из за обилия фамилий у владельцев), где традиционно снимали дачи актеры Московского Художественного театра. В знак признательности и преклонения перед талантом Надежды Петровны княгиня подарила ей часть усадьбы, имение Елизаветино Документальных подтверждений пока не найдено – в годы Первой мировой войны Надежда Петровна организовала там на свои средства госпиталь для раненых солдат Совершенно точно известно, что госпиталь был открыт в доме на Тверском. Впрочем, такие госпитали – в меру своих сил – устраивали многие обеспеченные женщины по всей России: ни одна русская дама не желала прослыть «непатриоткой».

Мастерская Н. Ламановой, 1913–1914 гг.

Когда разразилась революция, Надежде Петровне было пятьдесят пять лет. Публикации в советской прессе о том, что Ламанова с восторгом приняла революцию, конечно, мало соответствуют действительности: она потеряла все, что имела – состояние, положение, клиентуру, дом, мастерскую… И начинать заново в таком возрасте было уже сложно. Но Ламанова была не из тех, кто опускает руки. Она решительно отказалась эмигрировать, отвергла все предложения французских, английских и американских фирм, – не только из за сестер, о которых она привыкла заботиться, но и потому, что вне России она не представляла своей жизни. И она не просто осталась на Родине, но продолжила свою работу, будто обретя второе дыхание… Растеряв практически всех своих работниц (с ней осталась лишь одна помощница и сестры), Ламанова даже в самые голодные и нищие годы не прекращала работу, создавая уникальные наряды из подручных материалов – полотенец, одеял и кусков обивки с сожженной в холодную зиму мебели. А в 1919 году за дворянское происхождение и просто под горячую руку Надежду Ламанову арестовали и посадили в Бутырку – с сотнями таких же, как она, «бывших». На выручку ей бросились друзья, и в первую очередь – Максим Горький, чья гражданская жена Мария Федоровна Андреева, известная московская красавица, в прошлом – одна из ведущих актрис Художественного театра, назначенная после революции комиссаром театров и зрелищ Петрограда, – была постоянной клиенткой салона Ламановой. Через два с половиной месяца Надежду Петровну освободили.

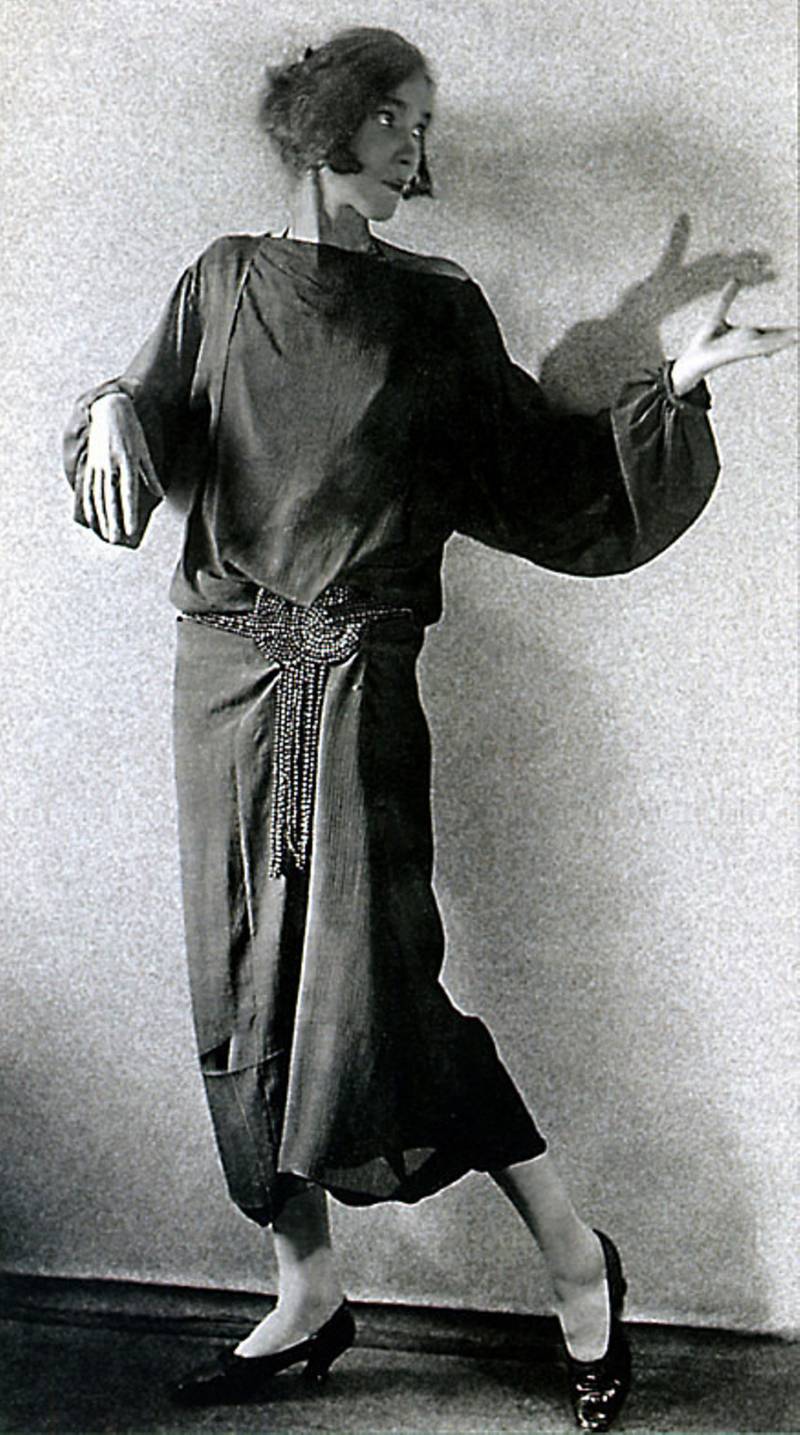

Лишившись возможности одевать элиту, потеряв связь с модными столицами, Ламанова решительно обратилась в сторону русских народных традиций и создания принципов моделирования одежды для широких слоев общества. Удивительно, как прежняя создательница уникальных, – рассчитанных не то что на узкий круг, на одного единственного человека! – вещей могла прийти к идее одежды для всех, но все же в этом была своя логика: любая одежда основывается на общих принципах, связанных, с одной стороны, с одинаковым для всех строением тела, а с другой, – схожих целях, для которых создается одежда. Сама Надежда Петровна писала: «Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких масштабах проводить их в жизнь». По ее инициативе в 1919 году при Главнауке организуется Мастерская современного костюма, где создается «новая рабоче крестьянская мода», – сама Ламанова преподает там курс «Применение ткани в костюме». «Сделать одежду целесообразной и красивой – значит сделать жизнь вовсе не отдельных людей, а жизнь широких слоев населения тоже более удобной и красивой», писала она в одной из своих теоретических статей. В мастерской Ламанова с немалой изобретательностью разрабатывает простые и логичные модели одежды, рассчитанные на самые широкие слои, и параллельно занимается разработкой моделей на основе русского народного костюма. С 1922 года Ламанова – член Академии художественных наук (в кустарной секции). Отдыхом от «униформы будущего» становится для Ламановой театр – фантастические по красоте костюмы, которые Ламанова в 1921 году буквально из ничего создала для знаменитого спектакля Вахтангова «Принцесса Турандот», давно уже стали легендой. В той же студии Вахтангова Ламанова обшила спектакли «Зойкина квартира» Булгакова и «Егор Булычев и другие» Горького. Кроме студии Вахтангова, Ламанова постоянно работает в Художественном, Театре Революции и Театре Красной Армии. Для «Сильвы» для Татьяны Яковлевны Бах в Театре оперетты делала уникальные для того времени трансформирующиеся костюмы, меняющие на глазах зрителя не только цвет, но и фасон. Много работала Ламанова и для кино: в 1924 году она принимала участие в работе над фильмом «Аэлита» режиссера Якова Протазанова, затем были работы над костюмами для фильмов «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, «Цирк» Григория Александрова, «Поколение победителей» Веры Строевой, принимала Ламанова участие и в работе над фильмом Эйзенштейна «Иван Грозный». Везде, где требовались мастерство, вкус и тонкое чутье, без Ламановой было не обойтись.

Надежда Ламанова, 1923 г.

В 1923 году Надежда Петровна возглавила только что созданное Ателье мод Ателье возглавила Ольга Сеничева (Кащенко), Надежда Петровна хотя и принимала участие в создании моделей, но нигде об этом упоминания нет, где вместе с нею работали Вера Мухина, с которой Надежду Петровну связала долгая и крепкая дружба, Александра Экстер, Евгения Прибыльская и племянница Ламановой Надежда Макарова. Созданные ими модели получили премии на Первой всероссийской художественно-промышленной выставке. В 1924 году Ламанова возглавила мастерскую, выполнявшую заказы Кустэкспорта для русских и международных выставок. В распоряжении художниц были лишь самые дешевые и грубые материалы – полотно, солдатское сукно, бумазея, но из них создавались удобные и практичные модели, где тенденции европейской моды сочетались с русскими национальными традициями. Платья украшались вышивками и оторочками, аппликациями и тесьмой. Одной из первых моделей были платья, расшитые по эскизам Мухиной золотыми и серебряными петухами, – две тысячи таких платьев тут же купили Нидерланды. В 1925 году Ламанова и Мухина выпустили альбом «Искусство в быту», адресованный портнихам любительницам: по приведенным эскизам любая женщина могла из простых материалов сшить себе современную и практичную одежду. Неоднократно статьи Ламановой, посвященные искусству моделирования, появлялись в журналах «Ателье» и «Красная Нива»: «Мода нивелирует людей, не считаясь с особенностями и недостатками их телосложения… Но всякий человек, несмотря на все недостатки его тела, от природы или от образа жизни, имеет право быть гармоничным» – писала Надежда Петровна в одной из статей. Тогда же она сформулировала принцип построения костюма, которым модельеры руководствуются до сих пор: назначение, образ, ткань – то есть при создании вещи следует учитывать, для чего, для кого и из чего будет сшит будущий наряд.

В 1925 году коллектив мастерской пригласили принять участие во Всемирной выставке декоративного искусства в Париже. Подготовка потребовала от мастериц много сил и нервов: их моделям предстояло конкурировать с работами лучших парижских кутюрье, платья из льна и холста будут соперничать с туалетами из самых дорогих тканей! Были разработаны модели в народных традициях: их украсили вышивками (либо по подлинным народным рисункам, либо геометрическими орнаментами по эскизам Мухиной). К каждому платью буквально из подручных материалов были сделаны соответствующие аксессуары: сумки из плетеного шнура, соломы или вышитого холста, пояса из веревок, шляпы из рогожи, бусы из камешков, раковин и скатанного хлебного мякиша, пуговицы сами вытачивали из дерева и раскрашивали. Конкуренция была жесточайшая – и не только с эмигрантами, выставившими свои произведения в модном тогда стиле «а ля рюс» (Дом «Китмир», принадлежавший бывшей Великой Княгине Марии Павловне, для которой Ламанова когда то шила приданое, получил на выставке золотую медаль за вышитые платья), но и с самыми знаменитыми парижскими домами от кутюр – например, Поль Пуаре выставил напротив российского павильона целых три баржи с экспозициями. Однако именно коллекция Ламановой – тридцать платьев всего количество экпонентов было - 8, количество предметов - 85, демонстрировавшихся под девизом «Только новое, простое и удобное!» – совершенно неожиданно, но абсолютно заслуженно завоевала Гран При с формулировкой «за костюм, основанный на народном творчестве».

Мастерская Н. Ламановой, 1924 г.

Этот успех привел к тому, что Ламанова до 1932 года работала в Кустэкспорте, разрабатывая модели для международных выставок в однажды найденном «народном» стиле. Она разработала коллекцию меховых изделий для Лейпцигской выставки и участвовала в Нью-Йоркской выставке 1929 года. Благодаря Ламановой советские власти были искренне убеждены – и еще много десятилетий продолжали на этом настаивать – что советская мода «впереди планеты всей». Впрочем, сама Надежда Ламанова к этим «перегибам пропаганды» не имела никакого отношения.

В советские годы Ламанова продолжала шить и на заказ: помимо знаменитых актрис – Ольги Книппер Чеховой, Лидии Кореневой, Ангелины Степановой, Любови Орловой – среди ее клиенток были и жены, и приближенные советских вождей: Полина Молотова Жемчужная, супруга Луначарского актриса Малого театра Наталья Сац Розенель, Александра Коллонтай, Лиля Брик… Но никто из этих всесильных дам не помог Надежде Петровне, когда в марте 1928 года шестидесятишестилетнюю Ламанову как «кустаря, имевшего двух и более наемных работниц» лишили избирательных прав – очень суровая по тем временам мера, влекущая за собой определенные ограничения и крупные неприятности. Для Надежды Петровны, человека искреннего и преданного, это был настоящий удар. В избирательную комиссию она писала: «…Я совсем не являюсь портнихой в общепринятом смысле этого слова. Я работаю в деле пошивки женского платья как художник, то есть я создаю новые формы, новые образцы женской одежды… Я должна пояснить, что я лично создаю модели и образы женской одежды, их накалываю и оформляю, но не провожу сама техническую сторону работы. Я не могу проводить эту работу, как архитектор не может сам строить дом, а кузнец не может работать один без молотобойца… Мои искания направлены к тому, чтобы создать такие формы и образцы женской одежды, которые были бы приспособлены по своей простоте, удобству и дешевизне к нашему новому рабочему быту и в которых нашли бы широкое применение наши современные кустарные вышивки и материи… Все мои силы, знания и энергию я посвятила с самого начала революции, работе по созданию советского быта и культуры, таким образом, моя работа в течение 11 лет является общественно полезной». К просьбе были приложены отзывы научных работников, искусствоведов и деятелей культуры, но, насколько известно, эта кампания в защиту Ламановой закончилась неудачей.

В тридцатые годы Ламанова, которой было уже за семьдесят, продолжала активно работать в театре: в Театре Красной Армии она создала костюмы к «Вассе Железновой» с Фаиной Раневской в роли Вассы, вместе со знаменитым художником Александром Головиным работала над великолепными нарядами к спектаклю «Женитьба Фигаро» в МХАТе. После премьеры «Бориса Годунова» в оперной студии Художественного театра Станиславский, поздравляя труппу с успехом, сказал Ламановой: «Благодарю и восхищаюсь».

(РГАЛИ, фонд 3024, опись 1, дело 93).

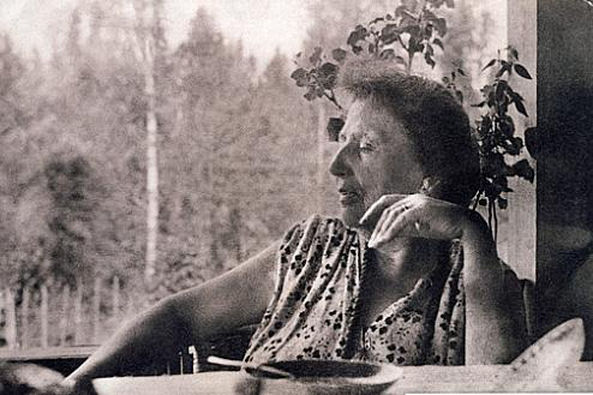

Станиславский привлекал ее к работе почти во всех спектаклях. Он считал Надежду Петровну одним из ближайших друзей: когда врачи прописали ему прогулки в автомобиле, он брал с собой медсестру и обязательно Надежду Петровну. О Ламановой он писал: «Долгое сотрудничество с н. п. Ламановой, давшее блестящие результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым и почти единственным специалистом в области знания и создания театрального костюма». После смерти Андрея Павловича Каютова – верного спутника жизни Надежды Петровны, – самыми близкими ей людьми остались Станиславский и Вера Игнатьевна Мухина. Даже в преклонном возрасте Надежда Петровна оставалась образцом элегантности: всегда в безукоризненно сшитом костюме, с маникюром, идеальной прической, благоухая французскими духами, Ламанова словно бросала вызов времени и всем вокруг, оставаясь такой же требовательной к окружающим, как и к себе.

Актриса МХАТа Кира Николаевна Головко (начавшая свою карьеру под девичьей фамилией Иванова) вспоминала, как в 1939 году готовилась к роли Натали Гончаровой в спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Последние дни». Платья и аксессуары для спектакля создавала Надежда Петровна. Когда она вошла в гримерку, Киру Николаевну поразила величественность пожилой дамы. Ламанова была одета в строгий кремовый костюм с юбкой по щиколотки, открывающей изящные ноги в шелковых чулках и туфлях на каблуках, а на ухоженных руках сверкали дорогие кольца. После двух часов примерок стянутая корсетом по моде XIX века Кира упала в обморок, а когда очнулась, с удивлением увидела, что испуганные ассистентки дают нашатырь не ей, а Ламановой, которая так переживала за юную актрису, что тоже лишилась чувств. Ламанова даже отказывалась работать с Кирой – еле успокоили престарелую художницу, заверив, что больше актриса падать в обмороки себе не позволит.

…По легенде, осенью 1941 года Надежда Петровна сказала Вере Мухиной: «Знаешь, я скоро умру. У меня осталось всего две капли «Коти»…2 капли Коти или Шанель? В октябре она должна была эвакуироваться вместе с труппой Художественного театра, но 15 октября из за болезни сестры задержалась и опоздалаЗдесь о том, как это было на сборный пункт. Она бросилась к Большому театру, где сборы еще продолжались, присела передохнуть на скамейку, и с ней случился сердечный приступ. Похоронили Надежду Ламанову на Ваганьковском кладбище.

Использованные источники:

🕮 Вульф В. Чеботарь С. Звезды, покорившие миллионы сердец. Серия : Великие женщины XX века. Незабываемые книги Виталия Вульфа. М. Яуза Эксмо 2013 г.

🕮 Каталог выставки Эрмитажа «Русский модельер Надежда Ламанова 1861-1941» Автор-составитель Т.Т. Коршунова. 2002 г.

• http://www.tg-m.ru/articles/3-2015-48/serovskie-zhenshchiny-portrety-i-sudby